近年各國受到氣候變遷之極端降雨影響災害越發頻繁而嚴峻,今年7~9月期間,日本、歐洲、中國大陸、印度、英國及美國陸續引發土石流、大洪水等災害,導致重大傷亡,限於篇幅歸納其重點如下表:

|

|

日本

(土石流)

|

歐洲

(洪災、部分土石流)

|

中國大陸

(洪災)

|

美國

(洪災)

|

|

時間

|

7/3

|

7/14

|

7/16~20

|

9/1~3

|

|

地點

|

˙靜岡縣熱海市

|

˙德國(萊茵蘭-法爾茨邦、萊茵西伐利亞邦)比利時、荷蘭、盧森堡和瑞士

|

˙河南鄭州等地103個縣(市、區)877個鄉鎮

˙緊急轉移37.6萬人

|

˙颶風艾達Ida侵襲紐約州、紐澤西州、賓州、馬里蘭州、康乃狄克州...等東岸北區

|

|

雨量

|

˙時雨量30mm

˙411.5mm/72 hrs

|

˙150mm /24hrs;3天降下一年雨量

|

˙605.2mm /24hrs

˙最大201.9mm /hr

|

以紐約市為例

˙183mm/24hrs

˙最大80mm /hr

|

|

原因

|

˙林木砍伐、山谷違規填廢棄土

˙長時間降雨,填土含水量過高

|

˙氣候變遷極端降雨—低氣壓滯留潰堤--萊茵河支流阿爾河

|

˙氣候變遷極端降雨

˙可能無預警洩洪

˙未及時關停地鐵、隧道

|

˙超過歷史雨量

˙艾達颶風前,美國東岸已遭遇連續兩周熱帶風暴,累積大量降水造成河床、土石與城市排水系統飽和

|

|

事件

|

˙120m寬的土石流沿市鎮街道沖洩,導致約130 棟建築物受損、9 人死亡、20 人失蹤(至7月10日資訊)

|

德國˙積水高2.5m百年木造建築沖垮、土石流洪水入侵老人院科隆附近瓦森堡水壩破裂至少180人罹難

|

˙主要事件:5號線地鐵及京廣路隧道淹沒(依媒體公開),傷亡慘重地下停車場進水避難不及醫院停電600病患緊急移轉地基掏空大樓傾斜

|

˙至少45人罹難,多數人在行車中被沖走,或因瞬間大水灌入公寓地下室淹水至死

|

|

其他事件及原因檢討

|

˙其他原因,附近大規模開闢設置太陽能板,所增加逕流流向填土山谷,亦是引發崩塌原因之一(地質學者??邦雄)。

|

˙發25個預警,無細胞簡訊無法普及防災意識不足,1/3民眾不知如何因應,多中老年人進地下室搶險罹難手機斷訊阻礙避難救災

|

˙發5次紅色警戒,防災意識不足,無因應作為救援不及地鐵救援4~5hrs城市建設及防災管理無法因應極端降雨手機斷訊阻礙通報、無法購物

|

˙超過215mm累積豪雨癱瘓紐華克自由國際機場(EWR)紐奧良超過百萬戶大停電紐約市區大面積淹水並淹致地鐵(但非傷亡主因)

|

|

備註

|

|

˙60年來最嚴重天災

|

˙氣象觀測站設立以來最大降雨

|

˙紐約市1小時雨量超越月累積雨量89mm

˙單日雨量183mm是1927年設站以來最高,也是前一世紀的2倍

|

一、氣候變遷與極端氣候的衝擊影響

氣候變遷正使極端氣候更加猛烈,依據模擬推估本世紀末暴風雨頻率將增加為現在的14倍(Geophysical Research Letters),而且由於災害發生的地域與規模經常超過當地歷史經驗,巨大洪災可能發生在未曾發生的地區或災害規模過大,致使防洪減災之基礎建設、災害應變管理,以及居民的災害認知與防護知識不足,更易擴大災害規模。顯示在各重大災害的例證如下:

(一)防洪治水設施因應極端降雨的差距

中國大陸河南鄭州災前以5年500億人民幣建造「海綿城市」,但設定河道防洪保護標準50年頻率,部分僅5年頻率(註:我國臺北市外洪、內澇的設計標準各為200年和50年頻率),加上無預警洩洪以及排水系統老舊,地鐵隧道無分斷擋水閘門,京廣路隧道進水以抽水為主要對策等因素,無法因應極端降雨,而嚴重傷及民眾生命安全。

(二)緊急應變能力因應極端降雨事件的差距

此次災害還反映了另一個重點,就是警戒系統與防災應變作為脫節,以鄭州為例,災害當天雖有多次警戒,所有單位卻未能轉譯為可能發生的災害情境,迅速應變即時疏散旅客、停運地鐵、關閉公路隧道導致重大災害;另一方面,歐洲於2002年已建置先端洪水預警系統,卻因為缺少細胞簡訊外,斷網、電台沖毀未能發揮警界應變功能。

(三)居民對極端氣候災害認知不足,無法自保

據調查此次歐洲洪災發生時有1/3民眾獲知警戒後不知如何因應,河南鄭州及歐洲許多居民在災害第一時間進入地下空間搶救汽車及財物而罹難。民眾位處面對災害最前線,如果對洪災之強勁迅速、火災濃煙之高溫毒性等災害特性認知不足,就無法發揮自保的功能,因此災害知識的普及及融入一般教育極其重要。

二、因應氣候變遷極端氣候衝擊影響之研究反思

(一)極端氣候的衝擊影響之檢討與準備

我國面對氣候變遷問題,於101年提出「國家氣候變遷調適政策綱領」,目前進展到「國家氣候變遷調適行動方案(107-111年)」階段,在災害領域,將透過災害風險評估、建立災害損失評估模型來精進災害風險管理機制並完善建構災害預警及應變體系,而在土地利用方面,則推動流域治理和都市總合治水來降低氣候變遷衝擊。

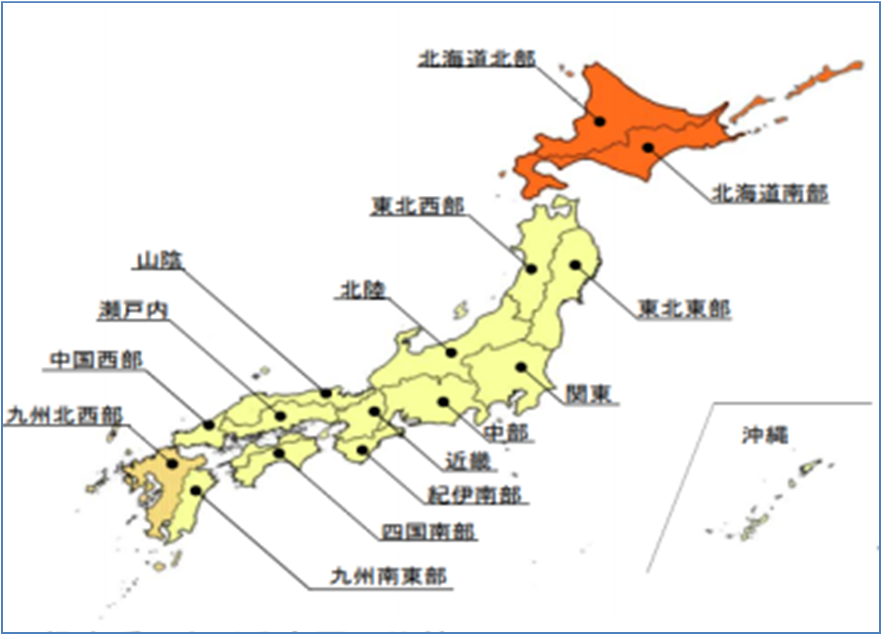

日本則在2019年公開「氣候變遷治水計畫」,改變以往治水防洪以歷史最大災害為依據,而是假設溫度上升2℃、4℃推估不同地域降雨量的倍率、流量及洪水發生頻率,更針對上升4℃時小流域之短時間降雨影響進行推估,以作為河川及流域提升防洪設施功能及土地使用減洪規劃之依據,並強調應同時重視設施功能、應變體制及居民共識等軟硬體對策之應用。(資料來源:https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/index.html)

(二)有關都市內水治理研究反思

- 本所近年主要著重於都市計畫與水利專業的跨域整合,應用減洪水理演算模式提高土地使用規劃及滯洪設施配置減洪績效評估(未來可再加強極端氣候降雨災害熱區的模擬),及建築貯集設施智慧排放控制以降低洪峰績效等研究。

- 因應本次災害未來可思考:(1)減洪水理演算模式在即時淹水模擬與災害熱區警戒的結合應用,以及(2)強化建築智慧防洪中有關地下室、地下停車場入口警戒、關停的設置。

|

|

|

| 圖1 萊茵河支流阿爾河潰堤積水高2.5m |

圖2 河南鄭州京廣地下道淹水 |

圖3 居民紀念河南鄭州地鐵罹難者 |

表1 日本各地域降雨量變化倍率

|

地域分區

|

上升2℃

|

上升4℃

|

|

|

短時間強降雨

|

|

北海道北部、北海道南部

|

1.15

|

1.4

|

1.5

|

|

九州北西部

|

1.1

|

1.2

|

1.5

|

|

其他地區(含沖繩)

|

1.1

|

1.2

|

1.3

|

表2 日本一般水系以降雨量為基礎推估流量倍率與洪水發生頻率

|

氣候變遷情境

|

降雨量

|

流量

|

洪水發生頻率

|

|

上升2℃時

|

約1.1倍

|

約1.2倍

|

約2倍

|

|

上升4℃時

|

約1.3倍

|

約1.4倍

|

約4倍

|

圖4 日本各地域降雨量變化倍率分布圖