全球暖化問題日益嚴重,為減緩氣候變化,地球環境保護之相關政策已成為全球重要的議題。為使國人有更優質、舒適及健康之居住環境,本部建築研究所長期推動「生態」、「節能」、「減廢」、「健康」之綠建築,並與本部「安居環境-國土永續 1-4、居住正義」之施政目標整合,辦理「永續健康綠建築環境科技計畫(102-115)」,發展符合臺灣亞熱帶及熱帶高溫高濕氣候條件與生態環境之綠建築科技與技術,並加強呼應聯合國永續發展SDGs「目標11.促使城市與人類居住具包容、安全、韌性及永續性」,創造節能、健康、減廢與減排之健康綠建築體系,彙整相關成果轉化為政策方案與施政措施之規劃與執行基礎,已成功帶動我國綠建築、綠建材相關產業的蓬勃發展與良性競爭,然而面對能源結構與經濟情勢的快速變動,永續綠建築的發展策略仍須不斷滾動調整。

另一方面,為因應國際淨零排放趨勢,全球目前有超過150個國家宣示淨零排放目標,而歐盟、美國及日本等相繼提出於2050年達成碳中和或淨零排放之倡議,為與國際趨勢接軌,我國也針對2050淨零排放目標提出臺灣淨零轉型路徑規劃階段里程碑,本部負責「淨零建築」路徑規劃及推動,為瞭解國際間永續綠建築及淨零轉型相關發展現況及未來趨勢,爰參加113年9月3日至7日於新加坡召開之2024國際建築環境週International Built Environment Week, IBEW2024) 研討會及參訪建築環境及能源相關試驗設施(如圖1),以蒐集亞洲地區在永續發展、綠建築、智慧建築科技與自動化等相關研發趨勢與資訊,期能透過研討會之參與了解國際永續智慧綠建築之發展與未來政策執行方向,對於本所推動綠建築、低碳建築與近零碳建築等相關研究領域有所助益。

圖1 IBEW 2024國際建築環境週研討會

IBEW研討會每年9月於新加坡舉辦,是一專注於建築環境及永續發展的國際性研討會,並強調建築對環境與社會的影響,今(2024)年由新加坡建築與建設管理局全資的子公司BCA International 主辦、勵展博覽集團股份有限公司 RX Singapore協辦,並結合BEX Asia (The Built Environment Expo亞洲建築環境博覽會)一併舉辦,吸引來自全球的建築師、承包商、開發商、業主、設施經理、建築環境相關專業人士及學術界共同參與,提供建築行業一個建築最新技術與政策最佳實踐的分享平台,透過相關領域專業人士的研討交流,分享相關政策規劃執行的經驗與心得,以幫助各地推動相關政策,並促進跨領域合作與國際產業合作之商機。

IBEW2024研討會共計邀請了98位建築環境相關領域的專家學者,並於每場次安排3至6位專家學者,以共同與談、討論的方式進行主題探討,與本所業務相關之研究主題包括:淨零建築、綠建築、再生能源、建築材料永續性、創新施工方式、機器人與營建自動化等,提出相關創新技術與政策發展趨勢之說明,期能作為本所規劃未來科技計畫研究課題發展方向之參考,以確保我國永續健康綠建築等政策之發展符合國際發展趨勢。以下摘錄其中與本所業務相關之研究內容說明如下:

(一)國家發展部部長Desmond Lee開幕致詞(ConTech介紹)

新加坡的國家發展部部長Desmond Lee (圖2)針對機器人和自動化 (R&A)、能源效率解決方案與永續建築材料等創新施工技術(ConTech)進行簡要介紹,包括數位化、自動化、預鑄建築技術、建築資訊模型技術及AI機器人技術等,可用於提升建築各施工項目的精準度和速度,減少人力需求,進而降低資源消耗和廢棄物,這些創新技術可以幫助企業永續發展,並大幅提升生產力,配合政府提供的建築環境加速上市補助計畫( Built Environment Accelerate to Market Programme, BEAMP),協助並服務更多的企業,促進新加坡之綠建築與永續發展。

圖2 新加坡國家發展部部長Desmond Lee進行開場致詞

本場次針對快速減少建築環境碳排放量的策略進行經驗分享與討論(圖3),並提出幾個關鍵政策方向,包括實施低成本高效率的減碳措施、推動全生命週期碳評估、優化維護合約和能源數據管理、綠色融資及合作共享等,透過產、官、學、研跨部會的緊密合作,推動產業永續發展。

圖3 與談會議5:加速建築物減碳的實現專家學者討論情形

本場全體會議是由DP Architects的執行長Seah Chee Huang,以再生建築為主題進行演講(圖4),針對建築物的能源效率、全生命週期碳排放量、生態以及社區福祉等各方面進行全面性的評估,這樣設計出的建築物不但可以確保建築物的低碳與高能效,同時可對社會和環境起帶頭示範的功能。另外,Seah也分享了其工作團隊應用創新數位工具優化永續設計的成果,包括人工智慧自動化的設計流程,大幅提升設計建築立面的效率;以及透過智慧管理系統來管控建築物的低碳運營,成功的利用生成式AI來提升設計效率,並減少建築的碳足跡,突破傳統再生建築的極限。

圖4 DP Architects的執行長Seah以再生建築為主題進行演講

本場次邀請大林製作所執行董事Hajime、鹿島開發創新主管Luke Wu、氣候科技創投公司Wavemaker Impact創始合夥人Marie Cheong等,共同討論如何利用建築機器人、自動化技術和人工智慧(AI)等創新技術來提升建築環境的永續性,並加快數位轉型的速度(圖5),並就執行經驗進行分享,說明預算限制常被視為創新的障礙,而採取數位化協作的新方法,可有效解決困境,例如:新加坡推出建築環境產業數位化計畫(BEIDP),幫助中小企業提升數位技能,並提供生產力解決方案補助金(PSG),可降低預算成本,也可透過這些人工智慧、智慧合約和智慧檢測等管理,提升執行效率。

圖5 全體會議5:克服建築環境的創新障礙專家學者討論情形

(五)專題演講:SGBC Seminar at BEX Asia

新加坡綠色建築協會(Singapore Green Building Council, SGBC)針對室內空氣品質(Indoor Air Quality, IAQ)進行演說(圖6),說明室內空氣品質對人體健康的重要性及技術解決方案與策略,並推廣SGBC的IAQ認證標準,介紹與協辦單位共同提出之「室內空氣品質行業指引」,該指引著重於污染源控制、空氣品質監控以及減少空氣中甲醛等有害物質的應用,引導並鼓勵建築業界採用更高標準的建材與技術,提升IAQ水準,並進一步支持國家推動健康建築的長期目標。

圖6 SGBC及其合作廠商於BEX Asia進行演說

(六)BEX Asia BuildSG於建築環境博覽會展示內容

BuildSG 是新加坡建築與建設管理局(BCA)旗下的一個重要機構,專注於推動新加坡建築環境產業的永續發展,該機構於會場展示了最新的建築環境解決方案(圖7),如:遠端現場檢查、人工智慧驅動的能源優化、360°實體捕捉、透過感測器增強 FM以及其他使用案例。

圖7 BuildSG於BEX Asia展示攤位上進行介紹

另外,BuildSG也針對Azendian公司開發的智慧建築解決方案進行介紹(圖8),該系統具有協助建築能源分析、計算碳排、協助企業制定ESG架構……等全面性和高效性的功能,有助於建築物取得新加坡的綠建築認證(Green Mark)並通過評定,並於2023年獲得新加坡綠色建築產品(Singapore Green Building Product,SGBP)的認證,為智慧能源管理系統(Smart EMS System)領域中唯一獲得SGBC認證的產品,並獲得了 "非常好"(Very Good)的等級(圖8),展現了該方案在建築物能源優化和智慧化管理上的優勢,可做為台灣綠建築評估和ESG推動之參考。

圖8 Azendian公司智慧建築解決方案

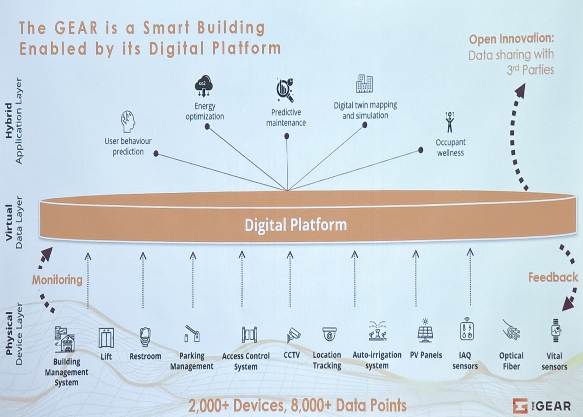

本次研討會案例參訪地點為鹿島建設新加坡總部The GEAR(圖9),結合鹿島亞洲總部、研發中心及開放創新中心等3種功能的建築物,並同時取得新加坡Green Mark白金級、LEED黃金級、WELL健康建築黃金級及新加坡節能標籤最高級別1級等4項建築認證,同時獲得SIA Architectural Design Award 2024,這使得The GEAR成為新加坡綠色建築政策的重要案例。

圖9 新加坡The GEAR綠建築案例參訪合影

本案地位於新加坡樟宜商業園區,總樓地板面積為13,061.17平方公尺之6層樓高鋼筋混凝土建築物,由鹿島建築設計本部設計,並由鹿島海外亞洲(新加坡)私人有限公司於2023年3月建造完成。

The GEAR在綠建築設計方面取得新加坡當地的Green Mark白金級及美國LEED黃金級認證,相關設計簡要介紹如下:

1.高效率能源管理系統:運用建築管理系統監控該棟建築物室內所有主要設備的能源消耗,並根據需求自動調整設備運作狀態,提高能源使用效率,減少能耗(圖10)。

圖10 (左)建築能源管理監控室,(右)為建築能源管理數位平台

2.高效率空調與通風系統:運用變頻空調、空調下出風及機械通風系統,降低空調能源消耗,提升用電效率 (圖11)。

圖11 (左)中庭(浮力)通風,(右)空調下出風口

3.節能照明系統:全建築皆採用LED照明、自動感應照明系統設備,並運用自然照明整合局部照明設計,與傳統照明方式相比可節能約50%,大幅減少了整體耗能(圖12)。

圖12 (左)採光充足室內空間,(右)室內空間局部照明

4.高效能設備選擇:所有使用的電器和設施,如電腦、電梯、廚房設備等,均通過了節能標籤認證,確保它們在運行過程中的能源使用最小化。

5.使用再生能源系統,包括太陽能光電板、自動化儲能、節能控制技術等(圖13)。

圖13 The GEAR於屋頂及露臺裝設太陽能光電系統

6.水資源管理:整棟建築物採用節水型衛浴設備及紅外線感應系統,有效減少室內用水量。同時設置有高效率冷卻水塔系統、雨水貯集與再利用系統及自動澆灌節水設備,收集之雨水經處理後用於全棟建築物之清潔或沖廁使用,也用於植物澆灌,確保水資源的高效利用(圖14)。

圖14 景觀使用原生植物、鋪面使用低碳混凝土製作之透水磚

The GEAR除了採永續綠建築設計,還整合了WELL健康建築標準設計理念,以提升使用者的健康、福祉與舒適性為目的,並且取得黃金級的認證。主要設計著重於室內舒適度,除了優良的室內空氣品質、自然採光與通風設計之外,對於員工的健康生活環境亦提供了營養相關資訊及運動設施,以提醒員工注意營養多運動,促進員工的身體健康(圖15)。

圖15 (左)餐廳提供健康飲食資訊,(右)室內健身設備

在心靈方面,The GEAR也提供員工健康精神的支持,強調舒適和放鬆感知設計,同時提供多種個人空間、獨立會議室等,使員工可運用該空間進行禱告(朝向麥加方向)、冥想、或安靜的空間,提供使用者沉靜心靈與放鬆(圖16)。

圖16 (左)個人宗教空間,(右)具隔音效果的討論區域

(四)The GEAR五大實驗室介紹:The GEAR內部共設有五個專門實驗室,由新加坡鹿島建設的科技研究部門支持,主要作為推動永續建築和城市發展相關領域的實驗研究,包括建築機器人實驗室、以人為本設計實驗室、數位技術實驗室、環境工程實驗室、都市空間創造實驗室等(圖17)。

圖17 (左)建築機器人實驗室,(右)環境工程實驗室

本次奉派參加「2024國際建築環境週International Built Environment Week, IBEW2024)」國際研討會,以「Solving for Tomorrow, Today」為主題,匯集來自全球在建築環境領域的專家與學者,共同探討建築產業未來的發展方向,獲致心得與建議如下:

本次IBEW 2024會議邀請來自各國產、官、學的專家學者,分享各自的工作領域在建築環境之執行經驗與策略,以及淨零建築、智慧低碳營建、綠建築與技術交流等議題之執行現況,廣泛蒐集國際最新永續建築、能源效率、建築物耐久、循環及室內物理環境相關技術及研究成果等最新資料,可透過IBEW 2024研討會的呈現,借鏡新加坡的執行經驗,並了解未來國際間永續綠建築及淨零轉型相關發展現況及未來趨勢,對於我國持續推動建築產業的創新和永續發展有所助益。

為確保我國永續綠建築及淨零政策能順應國際趨勢並符合國內的需求,未來建議方向如下:

- 根據本會議獲得的政策執行成果與國際經驗,持續對目前本所辦理中的「永續健康綠建築環境科技計畫(112-115)」進行滾動檢討,強化研究方向的適切性與前瞻性,確保研究成果能有效協助政策需求。

- 持續追蹤國際永續綠建築發展趨勢與淨零政策實踐成果(如:歐盟、美國、日本、新加坡……等),定期進行分析與比較,確保我國相關政策之制定能與時俱進,同時也可掌握國際間最新永續綠建築案例、研究議題及相關技術發展趨勢,以利做為研提下一期科技計畫草案內容之規劃參考。

- 強化永續綠建築淨零轉型之宣導教育及人才培育,建立社會大眾對淨零建築的支持度與認同感而願意投入更多的人力及資源;同時亦應發展永續綠建築相關教育課程,將淨零理念融入建築領域專業人才的養成教育,為建築產業的人才資源建立基礎,逐步解決缺工